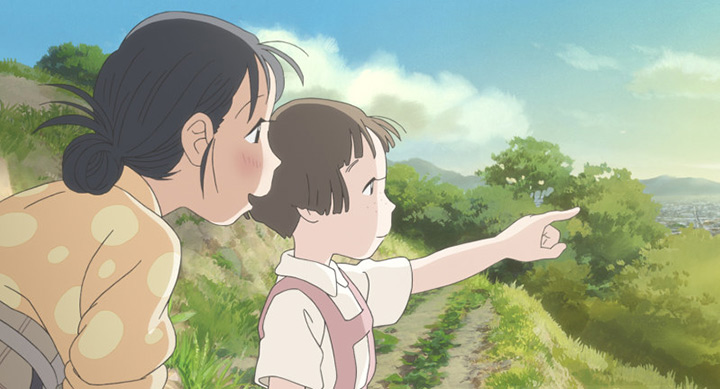

(『この世界の片隅に』より)

公開された11月以降、すぐに話題になっていて今さら語ることもないかと思っていたが、キネマ旬報ベストテン1位の座を獲得してしまうなど、その話題性は衰え知らずなので、一層の公開館数増を祈念して遅ればせながらも書いてみようという次第。ちなみに、鑑賞後即書店へ。原作コミックも購入して読んだので、原作との対比なども織り交ぜてみます。

『この世界の片隅に』(2016年、日本)

監督・脚本:片渕須直

原作:こうの史代

出演:のん、細谷佳正、稲葉菜月、他

18歳のすずさんに、突然縁談がもちあがる。

良いも悪いも決められないまま話は進み、1944(昭和19)年2月、すずさんは呉へとお嫁にやって来る。呉はそのころ日本海軍の一大拠点で、軍港の街として栄え、世界最大の戦艦と謳われた「大和」も呉を母港としていた。

見知らぬ土地で、海軍勤務の文官・北條周作の妻となったすずさんの日々が始まった。夫の両親は優しく、義姉の径子は厳しく、その娘の晴美はおっとりしてかわいらしい。隣保班の知多さん、刈谷さん、堂本さんも個性的だ。

配給物資がだんだん減っていく中でも、すずさんは工夫を凝らして食卓をにぎわせ、衣服を作り直し、時には好きな絵を描き、毎日のくらしを積み重ねていく。ある時、道に迷い遊郭に迷い込んだすずさんは、遊女のリンと出会う。

またある時は、重巡洋艦「青葉」の水兵となった小学校の同級生・水原哲が現れ、すずさんも夫の周作も複雑な想いを抱える。1945(昭和20)年3月。呉は、空を埋め尽くすほどの数の艦載機による空襲にさらされ、すずさんが大切にしていたものが失われていく。それでも毎日は続く。

そして、昭和20年の夏がやってくる――。

(公式サイトより)

日常と非日常のコントラスト

よく言われていることだと思うが、この作品は日常や生活の描き方が濃密で、徐々に「古い時代」という意識が抜けていくほど入り込むことができる。もちろん、その日常は現代の日常とはかけ離れているのではあるが、例えば食事の作り方を詳しく見せることで、その乖離そのものが非常に興味を引くのだ。それは、主人公をはじめ、登場人物が楽しそうである、ということも無関係ではない。それは戦争が開始され、徐々に物不足が深刻になっていっても、家族や知人の誰かが戦地で消息不明になってもそれほど大きくは変わらない。彼らは一生懸命に楽しそうだ。

ただし、物語の舞台である呉市へ空襲が始まると事態は徐々に変わってくる。ここの変化はあくまで「徐々に」だと思っているのだが、劇場で体験する空襲のシーンはそれまでの生活感のあるシーンの連続とは大きなコントラストがあることにどこかで気づくだろう。それまでにじわじわと日常に入り込んできた戦争ではなく、明確に日常を破壊する「恐怖」としての戦争=空襲だ。これはやはり音のない原作とは感じ方がかなり違ってくる。これは音量が大きく関わってくることなので、是非劇場で体験してほしいと思う理由の一つ。また、原作とは少し異なる空襲の描き方も見事だった。そして、この日常から非日常への落差が、観客を強く惹き付ける大きな要素になっている。

登場人物の魅力

主人公、すずはとても魅力的な登場人物だ。このある意味「マンガ的」なおっちょこちょいなキャラクターは、コミックやアニメーションでなければあまり魅力的に描けなかったかもしれない。それを抜きに考えても純朴で懸命なさまはこのストーリーに最も必要だったのは間違いない。前半の緊張感のない戦時下の日常と、後半の生死の境目が曖昧になるような状況を生き抜く人物として、先ほど書いたコントラストを正直に体現する人物だった。

付け加えると、すずの声を演じたのん(能年玲奈)の存在も大きい。個人的に全く上手さのない演技だとは感じた(つまり下手だと感じた)が、その間の抜けたような特異な声は強い印象を残して、結果として登場人物のキャラクター性を高めた。いや、「下手だが結果的に良かった」のではなく、キャスティングと演出と演技の結果である(と確信しよう)。

日常を描いたから名作なのか?

あまり他人の感想などを読む方ではないが、twitterやインタビューなどで短文の感想をしばしば見かけるに、「日常を描いたからこそ良かった」「反戦映画ではないから良い」「戦争の悲惨さを強調していない」というニュアンスの感想も散見された。もちろん、この作品の日常生活の描き方は尋常でなく丁寧で、大きな情熱が注がれていることがわかるし、そのことが、最初に書いた「コントラスト」を出すことに不可欠で、この作品を名作たらしめている重要な要素であることは間違いない。だが、空襲のシーンにも同様に強い情熱を感じたし、空襲や原爆がもたらしていることに思いを至らせなければ勿体ない気もしてくる。無論、そういった感想こそが戦争を描く作品への現実的な先入観の数々を示しているし、あるいは私自身の、また別の先入観がこの違和感をもたらすのかもしれない。

原作について

少しだけ書いておくと、こうの史代の原作も名作であることは間違いない。基本的には映画は原作に忠実で、アニメーションとコミックというそれぞれのメディアとしての特性を生かした良さがどちらにもある。空襲のインパクトは映画にしか出せない部分もあったが、ストーリーを丹念に追えるという点ではコミックの方がよりしっかり理解できる部分も多いだろう。ラストシーンで強く感動して落涙してしまったのは原作の方だった。

最後に、2016年がアニメーション映画にとって大きな飛躍の一年であった(もしくは映画界にとってアニメーション映画の重要性を改めて示した)ことを歓迎したい。

『この世界の片隅に』予告編

関連記事

・2016年度キネマ旬報ベスト・テン1位に片渕須直監督『この世界の片隅に』が輝く

・猛烈な圧力を感じた李相日監督『怒り』【管理人のグダグダ映画感想文】